岐阜県土岐市で創業96年 親子三代の足跡です

創業者 林 保

明治40年生まれ

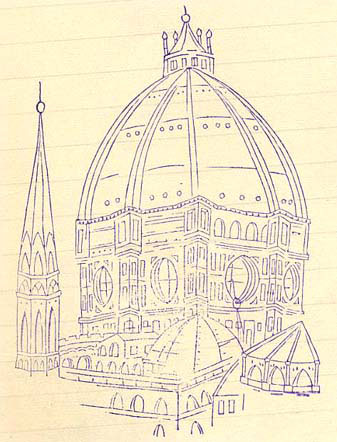

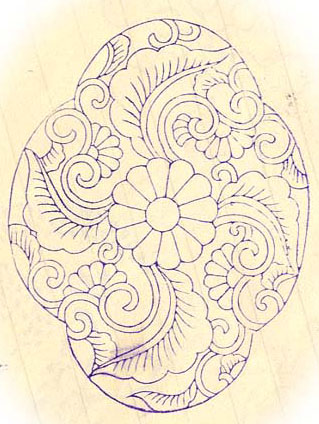

美濃焼の土地に生まれ、大正12年に陶器に絵を描く"絵描き"の仕事を始める。

その後、絵を付ける方法としてにゴム印が使用される様になってきた為に自宅にて独学で手彫りゴム印の製作を始める。

昭和4年に瀬戸市に移り住むと当時にはんこ屋「鳴風堂」を開店する。

その後大戦が始まったことで各地の軍事工場での勤務となり、終戦後再びこの地、岐阜県土岐市駄知町にて鳴風堂を再開する。

平成18年10月30日に永眠致しました。

創業者の道具

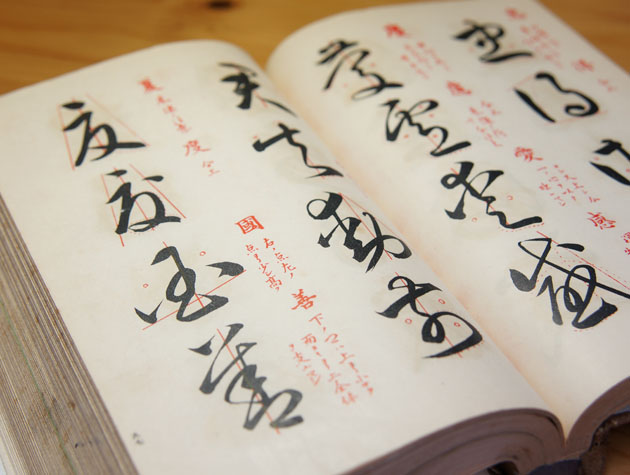

鳴風堂は元来、地場産業である陶器に絵柄を付けるために使用するゴム印を製作することから始まったはんこ屋で

あったために、当時創業者は盛んに文字の勉強をしていました。

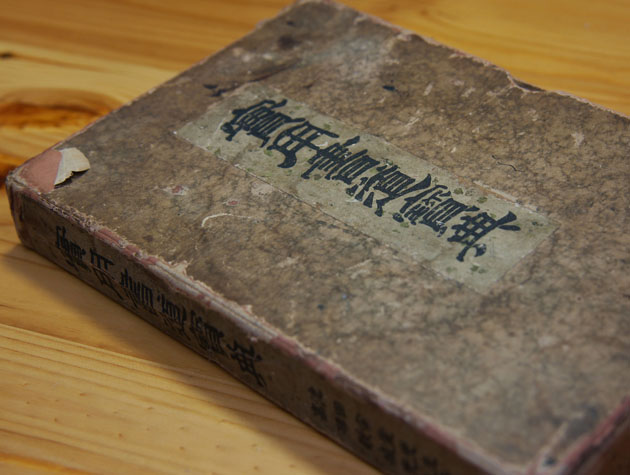

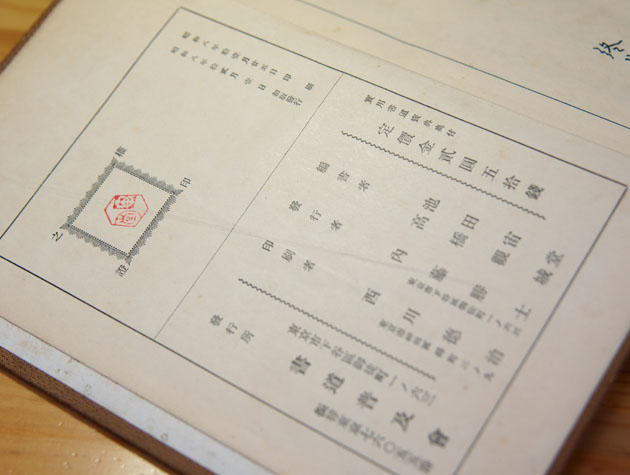

昭和八年印刷 定価二円五十銭 と書かれた「実用書道宝典」が当時の様子をしのばせてくれます。

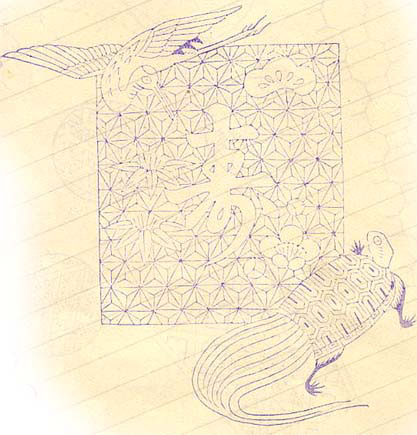

創業者が彫り上げた手彫りゴム印たち

2代目 林 美樹哉

昭和9年生まれ

昭和25年に名古屋市鳴海町横井有光堂で5年間の修行を行う。

昭和30年に入って鳴風堂に入社。

昭和35年には愛知・岐阜・三重三県の共催技芸展にて木口の部総合2位(岐阜県知事賞)を受賞。

昭和45年より中日書道展にて特選・準特選を数回受賞後、第20回無鑑査に推薦される

令和2年8月7日に永眠致しました。

2代目の道具

本柘を贅沢にもそのまま使った彫刻台。大正時代にゴム印が初めて日本に入って来た時のものだそうです。

聞くところによると初代の使用者から、そのはんこ屋の一番弟子に受け継がれて何代かを経て父のもとへ来たそうです。

良く使い込まれる事で鏡の様に光沢を増し、すべすべした肌触りは私の幼少の頃からの印象でした。

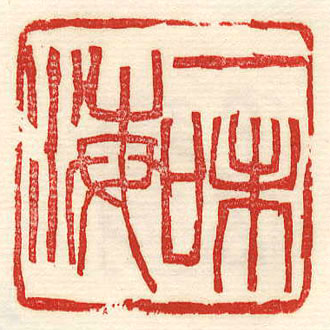

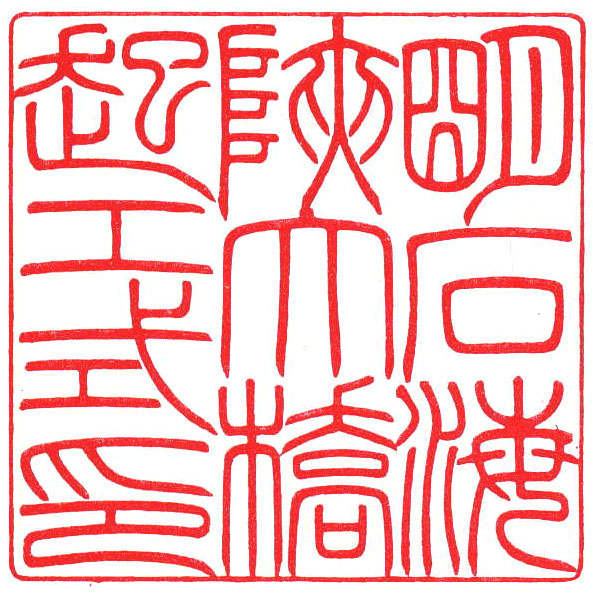

2代目が彫り上げた篆刻作品たち

3代目 林 俊弥

当サイト管理責任者

昭和38年生まれ

18才から22才にかけて名古屋㈱東暘~大阪市㈱松碩社にて修行時代を過ごす。

その後、岐阜県土岐市に戻り鳴風堂に入社。

平成9年に岐阜県可児市に支店を開設。

16年後本店へ戻り制作活動に専念を始める。

大阪府印章技術展覧会(全国展)

第34回 木口普通の部 銅賞受賞

第38回 木口密刻の部 銅賞受賞

第39回 ゴム印密刻の部 銅賞受賞

第41回 ゴム印密刻の部 銀賞受賞

第42回 ゴム印密刻の部 銅賞受賞

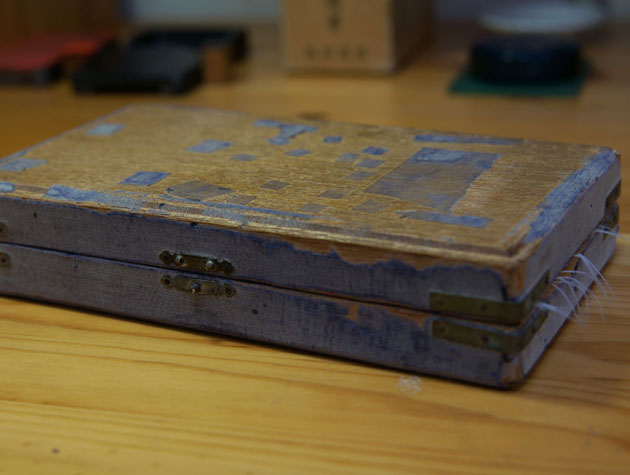

3代目の道具

19才の修行時代に頂いた印刀箱。44年間の使用でもうボロボロになってしまいました。

先代の物の様に風格が出るというより、ちょっと貧粗…汗。

でも今はもうこの印刀箱、どこも作ってなくて手に入らないそうです。印刀を使う方が貴重になりつつある時代です。

3枚目の写真は私がいつも使用している仕上げ刀と呼ばれる刃物ですが、

日々使い込むうちに外に巻いてある皮の指があたる部分に随分と年期が入ってきました。

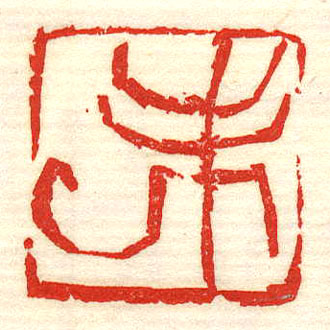

3代目が彫り上げた作品たち(36mm角の本柘に彫刻)

印鑑のお話しへ戻ります

■このページからご覧頂いた方はトップページへ移動頂けます

このホームページを最初から見る